Каталог

Назад

Анестезиология и реанимация

Реанимационное оборудование

- Аппараты ИВЛ

- Наркозные аппараты

- Ларингоскопы интубационные

- Кислородные концентраторы

- Вакуумные аспираторы

- Инфузионные и шприцевые насосы

- Аппараты подогрева инфузионных растворов и крови

- Прикроватные мониторы

- Дефибрилляторы

- Неонатальное оборудование

- Кровати функциональные

- Непрямой массаж сердца

- Программы для реанимации

- Системы обогрева пациента

- Светильники смотровые

- Аппараты для терапии оксидом азота

Гибкая эндоскопия

Дополнительное оборудование

- Видеопроцессоры

- Видеомониторы

- Осветители эндоскопические

- Вакуумные аспираторы для эндоскопии

- Мойки для эндоскопов

- Устройства для очистки каналов эндоскопа

- Устройства для проверки герметичности эндоскопа

- Помпы ирригационные

- Инсуффляторы СО2

- Шкафы для стерильных эндоскопов

- Стойки и консоли эндоскопические

Гистология

Гистологическое оборудование

- Аппараты гистологической проводки образцов

- Аппараты заключения срезов

- Водяные бани для расправления срезов и нагревательные столики

- Гистологические сканеры препаратов

- Декальцификаторы для гистологической лаборатории

- Дополнительное гистологическое оборудование

- Иммуногистостейнеры (окраска ИГХ)

- Криостаты-микротомы

- Охлаждающие блоки и модули для гистологических кассет

- Приборы и принадлежности для окраски препаратов

- Ротационные микротомы

- Санные микротомы

- Системы для заливки образцов

Лаборатория

Общелабораторное оборудование

- Бани водяные

- Бани сухие лабораторные

- Дистилляторы

- Дозаторы лабораторные

- Инкубаторы СО₂ лабораторные

- Камеры климатические

- Моечные машины

- Морозильники

- Печи вакуумные

- Роллеры лабораторные

- Спектрофотометры

- Сухожаровые и термошкафы

- Термостаты

- Ультразвуковые ванны

- Холодильники

- Центрифуги

- Шейкеры и ротаторы

Офтальмология

Диагностическое оборудование для офтальмологии

- Авторефрактометры / авторефкератометры

- Проекторы знаков

- Фороптеры

- Рабочие места

- Щелевые лампы

- Тонометры

- Офтальмоскопы

- Фундус-камеры

- СОКТ ( когерентные томографы )

- Анализаторы переднего сегмента глаза

- Корнеотопографы

- Периметры

- Ультразвуковое оборудование

- Биометры

- ЭФИ-системы (Электроретинографы)

- Приборные столики

- Кресла пациента

- Лупы бинокулярные

- Оправы и наборы линз

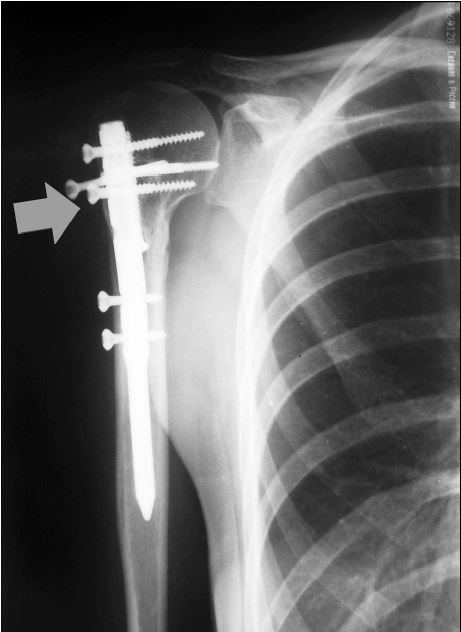

Рентгенология и томография

Рентгенология

- Портативные (переносные) рентген аппараты

- Рентген-аппараты

- Палатные рентген-аппараты

- Рентгенохирургические аппараты С-дуга

- Рентгенографические аппараты U-дуга

- Ангиографы

- Маммографы

- Конусно-лучевой томограф

- Устройства печати на пленке (дигитайзеры для рентгена)

- Денситометры

- Мониторы радиологические монохромные

- Негатоскопы

Урология

Урологическое оборудование

- Урологические кресла

- Смотровые лампы

- Рабочие места врача-уролога

- Уродинамические системы (КУДИ)

- Хирургические лазеры

- Литотрипторы бесконтактные

- Литотрипторы контактные

- Урологический комплекс

- Терапевтические системы

- УЗ-сканеры

- Абляторы (системы микроволновой абляции)

- Урофлоуметры

- Биопсийные системы

- Урологические протезы

Физиотерапия и реабилитация

Реабилитационные тренажеры

- Тренажёры вертикализаторы и активаторы

- Слинг системы (Системы разгрузки веса)

- Тренажеры для восстановления мелкой моторики и суставов рук

- Экзоскелеты и тренажеры для восстановления навыков ходьбы

- Тренажеры для пассивной разработки суставов

- Тренажеры для пассивно-активной разработки

- Тренажеры для активной разработки суставов

- Реабилитационные беговые дорожки и велотренажеры

- Баланс платформы (стабилометрические)

- Лечебно-диагностические системы

Производители

Назад

— исключительный дистрибьютор

— официальный дистрибьютор

— партнер

Все производители

- 7

-

A

- Abbott (США)

- AC international (Польша)

- Accutome by Keeler (США)

- AGFA (Бельгия)

- AirSep (США)

- Alba Healthcare (США)

- Alexandave (Тайвань)

- Allcare Innovations (Франция)

- Analyticon (Германия)

- Aohua Endoscopy Co. (Китай)

- AT-OS (Италия)

- ATES MEDICA device (Италия)

- ATMOS (Германия)

- Awareness Technology (США)

-

B

- BANDEQ (Россия)

- Bard (США)

- Bayer Diagnostics (США)

- Beacon (Китай)

- Behnk Elektronik (Германия)

- BEMEMS Co., LTD. (Южная Корея)

- Bespoke Stairlifts (Великобритания)

- Beyond (Китай)

- BIO-OPTICA (Италия)

- Biocare Medical (США)

- BMC (Китай)

- Bonraybio (Китай)

- BONSS (Китай)

- BOWA (Германия)

- Bright (Великобритания)

- BTL (Великобритания)

- C

- D

- E

- F

- G

- H

- I

- J

- K

- L

-

M

- Maccura (Китай)

- Magnamed (Бразилия)

- MCUBE Technology (Южная Корея)

- Med-Logics (США)

- Medax (Германия)

- Medax Srl (Италия)

- Medetron (Чехия)

- Medgital (Россия)

- MEDIPIA (Южная Корея)

- Medispec (Израиль)

- Medite (Германия)

- Meditech (Южная Корея)

- Meditouch (Израиль)

- Medivators (США)

- MediWorks (Китай)

- Medmont (Австралия)

- Memmert (Германия)

- MES (Израиль)

- Metrax (Германия)

- Meyer (Китай)

- Meyer-Haake (Германия)

- Miele (Германия)

- Mindray (Китай)

- Mirage Health Group (Великобритания)

- Mitsubishi (Япония)

- MOPTIM (Китай)

- Motek (Нидерланды)

- N

- O

- P

- Q

- R

-

S

- Sanyo (Япония)

- SciCan (Канада)

- Sefi Medical (Израиль)

- Shin Nippon by Rexxam Co., Ltd. (Япония)

- SIGMA (Германия)

- Simeon (Германия)

- SinoVision (Китай)

- Snijders Labs (Нидерланды)

- Sonomed Inc. (США)

- SonoSwiss (Швейцария)

- SONY Healthcare (Япония)

- Sophway (Китай)

- Starvac (Франция)

- Stat Spin (США)

- Steris (США)

- Streck Laboratories (США)

- Succeeder (Китай)

- T

- U

- V

- W

- Z

-

А-Я

- Азимут плюс (Россия)

- АМИКО (Россия)

- Атис Групп (Россия)

- Биомир XXI (Россия)

- ВЕНД (Россия)

- Ивавита (Россия)

- ИнВитроТест (Россия)

- Кардиан (Беларусь)

- Ланамедика (Россия)

- ЛИНС (Россия)

- МАДИН (Россия)

- Медкар (Россия)

- Медприбор (Россия)

- Нейротех (Россия)

- ООО «Митохакер» (Россия)

- ООО «ПРОМЕД» (Россия)

- Орторент (Россия)

- РФЯЦ — ВНИИЭФ (Росатом) (Россия)

- Сименс (США)

- СПДС (Россия)

- Тахат (Беларусь)

- Термо Фишер Сайнтифик (Россия)

- Фармстил (Россия)

- ЭкзоАтлет (Россия)

- Электрон (Россия)

- ЭлеПС (Россия)

- ЭлитМаксима (Россия)

- Янинвест (Россия)

.png)